Cuando la piedra habla más alto que los vivos

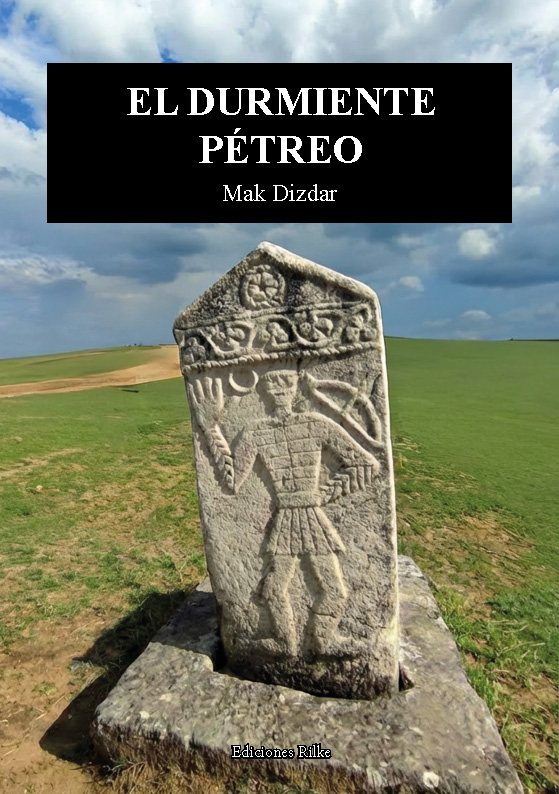

Hay libros que llegan tarde o llegan pronto, qué más da, porque traen consigo el peso de siglos que ningún calendario puede medir. Este Durmiente Pétreo de Mak Dizdar es uno de esos volúmenes que conviene abrir con las manos limpias y la conciencia despierta, sabiendo que uno no va a salir indemne del asunto. Traducido por Dragan Bećirović y publicado por Ediciones Rilke, el poemario recupera la voz de los stećci, esas lápidas medievales bosnias que permanecen desperdigadas por los montes balcánicos como testigos mudos de una civilización borrada del mapa. Dizdar no hace literatura decorativa ni se entretiene en florituras. Aquí cada palabra pesa como el mármol del que nacen estas voces póstumas que hablan desde la tumba con una contundencia que tumba cualquier pose literaria.

El poeta bosnio construye un dispositivo brutal y eficaz: convierte las inscripciones funerarias medievales en parlamentos de muertos que no se resignan al silencio. No estamos ante epitafios convencionales donde el difunto ruega una oración o presume de linaje. Estos muertos de Dizdar interrogan, reclaman, maldicen y profetizan con una libertad que solo otorga estar más allá de toda jurisdicción terrenal. En “El Escrito en Dos Aguas”, el difunto Radojica Bjelic no pide misericordia sino que establece con brutal claridad la ley del memento mori: “Perdóneme / Por rogarle a pesar de todo / (…) Porque yo estuve donde vosotros estáis / y estaréis donde yo estoy”. Ninguna retórica piadosa, ningún consuelo barato. Solo la verdad desnuda de la condición mortal expuesta con la franqueza de quien ya no tiene nada que perder ni nada que ganar.

Lo notable del asunto es cómo Dizdar logra que estos textos funcionen simultáneamente como arqueología, teología heterodoxa y manifiesto existencial. Los poemas rescatan la memoria de los bogomilos, aquella herejía dualista que floreció en Bosnia medieval defendiendo que el mundo material era creación del diablo y que solo el espíritu merecía consideración. Pero el poeta no se limita a documentar una fe extinguida. Convierte esa cosmovisión en materia viva, en pregunta urgente sobre qué significa estar “Encerrado en la carne apresado en los huesos” mientras se “sueña que el cielo con la tierra se una”. La condición del ser humano aparece como cárcel perpetua: “Creado en el cuerpo encerrado en la piel / Sueñas que el cielo vuelva y se multiplique”. No hay escapatoria posible salvo la muerte, y ni siquiera ella garantiza liberación alguna porque “en la muerte no son iguales” los difuntos.

La lengua de Dizdar tiene la aspereza de la piedra tallada a golpe de cincel. Nada de ornamentos superfluos ni concesiones al lector distraído. Cada verso es sentencia, cada imagen funciona como símbolo cargado de significado múltiple. Cuando escribe “La letra sobre el hombre” no está haciendo ejercicio retórico sino planteando la cuestión esencial: cómo el lenguaje mismo es prisión y posibilidad, límite y única vía de trascendencia. El poema se interroga sobre las palabras con desconfianza de herrero que examina el metal antes de forjar: “Las palabras están contenidas en todo / Son todo y son límites de todo / Y una sola se está esperando / La que tiene que llegar desde lejos, desde los orígenes del tiempo”. Esa palabra que nunca llega del todo es la que justifica el ejercicio poético, la búsqueda obsesiva de un lenguaje capaz de nombrar lo innombrable.

“Radimlja” funciona como núcleo teológico del volumen, despliegue de símbolos cristianos heterodoxos donde la parra y el viñedo, la puerta estrecha y el Cristo soleado se entretejen en una iconografía que poco tiene que ver con la ortodoxia eclesiástica. Dizdar recupera aquí la tradición gnóstica de un cristianismo primitivo que la Inquisición católica se encargó de exterminar a sangre y fuego. “Aquí está presente aquel / Que según una fiel contemplación dijo / Soy la Parra y mi padre verdadero es el dueño del viñedo”. El lenguaje bíblico aparece despojado de toda beatería, convertido en instrumento de conocimiento iniciático donde cada símbolo esconde capas de significado que solo el lector atento podrá desentrañar. La muerte misma se revela insuficiente: “La muerte le estuvo buscando pero no encontró nada / No encontraron ni los huesos, ni la carne, ni la sangre / Quedaba solamente la huella como un augurio”.

Los poemas sobre la guerra y el honor feudal tienen la sequedad de crónica medieval pero atravesada por una ironía amarga que desmonta cualquier épica heroica. En “Las Paces”, el catálogo genealógico de los Vukac que sirven fielmente a sus señores y mueren uno tras otro en batallas ajenas termina con brutal concisión: “Y luego su prole / Tiene la siguiente historia según la tradición / (…) Todo por su fiel servicio a su señor”. La fidelidad vasallática queda expuesta como trampa mortal, mecanismo de perpetuación de la violencia donde los hijos heredan de los padres el privilegio de morir por causas que no les pertenecen. “Gorcin” lo dice todavía más claro: soldado que participó en cincuenta y cinco batallas “Sin escudo ni armadura”, que “No pisé una hormiga / Pero me hice / Soldado”, termina confesando desde la tumba: “perecí por el dolor / no me sané / a mi novia la hicieron esclava”. Ninguna gloria, ningún honor. Solo dolor y despojo.

“La Casa en las Miles” despliega una letanía de los proscritos y perseguidos que podría funcionar como manifiesto de cualquier resistencia histórica. El poema enumera con ritmo de salmodia a quiénes debe estar abierta la casa ancestral: a los quemados en la hoguera, a los que tuvieron que huir “De su casa quemada / Del vasto círculo ígneo”, a aquellos “cuya carne se la quemaron / Y con el sello ígneo / Su mejilla limpia / Marcaron”, a los que arrancaron la lengua “Por no haber revelado / La palabra jurada”. La enumeración construye un catálogo de la violencia inquisitorial y feudal que tiene la precisión del documento histórico y el furor del testimonio personal. Pero el poema termina con una maldición feroz: si alguien cierra esa puerta de la piedad, “que la casa de los abuelos / se derribe y destruya hasta los cimientos / dentro de mi alma”. La memoria debe permanecer abierta o mejor destruirla del todo.

Los poemas sobre la letra y el lenguaje revelan una obsesión metaliteraria que nunca cae en el juego académico. “El Escrito sobre la Letra” es tratado gnoseológico disfrazado de poema donde cada fragmento interroga la naturaleza del signo: “Una letra encubría a otra letra tacaña / Una de los hierros otra de plomo / Una letra regaña a otra hasta despertarla / Para juzgarla si enloquece”. El lenguaje aparece como campo de batalla donde las palabras luchan entre sí por imponerse, donde “La letra puede alabar y decidir sobre la vida y la muerte / una se edifica a sí misma y otra se lleva al olvido”. Dizdar no busca la palabra bella sino la palabra eficaz, aquella capaz de perforar el silencio pétreo y hacer que la piedra hable. “He visto la letra que vuela hasta las nubes / Y he oído una más honda / Que la tumba”. Esa letra profunda es la que persigue el poeta, sabiendo que probablemente resulte inalcanzable.

La estructura del volumen tiene coherencia férrea: cada poema funciona como lápida independiente pero el conjunto construye un cementerio donde todas las voces dialogan entre sí. No hay progresión narrativa ni desarrollo argumental. Solo acumulación de testimonios, superposición de voces que se repiten, se contradicen, se complementan. El efecto es hipnótico y perturbador a partes iguales. Uno lee estos poemas como quien camina entre tumbas al atardecer, sabiendo que las sombras se alargan y que pronto será difícil distinguir a los vivos de los muertos. “Con mi muerte murió también mi mundo / Pero el mundo del mundo / No quiere / Mudarse”. La paradoja esencial: cada muerte es absoluta para quien muere pero el mundo continúa indiferente, perpetuando su mecanismo de nacimiento y destrucción.

La traducción de Dragan Bećirović merece reconocimiento porque logra trasladar al español la aspereza lírica del original sin domesticarla ni embellecerla. El traductor respeta la sintaxis entrecortada, los encabalgamientos abruptos, la puntuación deliberadamente irregular que reproduce el ritmo del pensamiento roto, del habla desde la tumba. No hay voluntad de hacer bonito sino de hacer justicia a un lenguaje que nace de la piedra y vuelve a ella. Ediciones Rilke cumple con profesionalidad su labor de poner a disposición del lector español esta obra fundamental de la poesía europea del siglo XX. Porque Dizdar no es poeta local ni curiosidad folclórica balcánica. Es voz esencial de una tradición poética que va de Dante a Eliot pasando por Pound, aquella que entiende la poesía como excavación arqueológica y rescate de voces enterradas bajo los escombros de la historia oficial.

Leer El Durmiente Pétreo exige disposición para enfrentarse con preguntas incómodas sobre la muerte, el lenguaje, la historia y el sentido de permanecer cuando todo está destinado a desaparecer. No es libro para pasar el rato ni para encontrar consuelo. Es volumen que interpela y que deja marca, como esas inscripciones que los canteros medievales tallaban en la piedra sabiendo que sobrevivirían a imperios y religiones. “Esta letra es monosilábica, divina / La monstruosa y sin miedo”. Esa letra monstruosa y sin miedo es la que Dizdar consigue arrancar al silencio de los siglos. Los que todavía creemos que la poesía sirve para algo más que decorar salones tenemos aquí materia de primera necesidad.

Javier Pérez-Ayala